在生殖医学领域,薄型子宫内膜(thin endometrium, TE)一直是导致不孕和低活产率的关键因素。当子宫内膜厚度在胚胎移植日< 7 mm时,成功着床和妊娠的机 会就会大大降低。尽管现有多种治疗方法,但部分难治性TE患者仍然面临胚胎移植周期反复取消的困境。近期,我院陈现副研究员团队于《Stem Cell Research & Therapy》发表题为“Single-cell RNA sequencing of endometrium uncovers dynamic characteristics and dysregulation of perivascular CD9+SUSD2+ cells in thin endometrium”的研究文章,该研究通过单细胞RNA测序技术,揭示了薄型子宫内膜的新机制,为临床治疗提供了新的方向。

发现子宫内膜祖细胞:血管周CD9+SUSD2+细胞

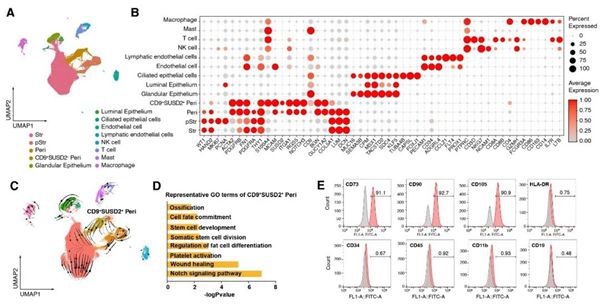

为构建人类子宫内膜在月经周期中的细胞图谱,我们整合了正常增殖期和分泌期子宫内膜及薄型子宫内膜的59,770个细胞数据,成功绘制出不同月经周期子宫内膜细胞图谱。通过RNA速度分析和伪时间轨迹重建,我们发现了一类特殊的血管周CD9+SUSD2+细胞,这些细胞位于分化轨迹的起点,具有祖细胞干细胞特性。

***功能富集分析显示,这类细胞在"骨化"、"干细胞发育"、"体干细胞分裂"和"伤口愈合"等过程中显著活跃。流式细胞术进一步证实,CD9+SUSD2+细胞表达典型的间充质干细胞标志物CD73、CD90和CD105,而缺乏造血细胞标志物表达。

干细胞特性显著:增殖能力远超同类细胞

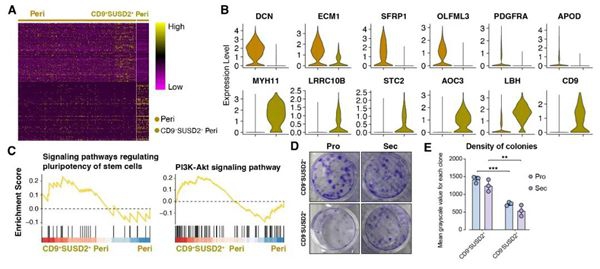

为全面解析CD9⁺SUSD2⁺细胞的整体特征,我们根据***表达模式对CD9⁺SUSD2⁺细胞与其余血管周细胞进行了聚类分析。研究发现CD9⁺SUSD2⁺细胞具有独特的***特征,其显著富集于细胞生长与发育相关***,包括MYH11、LRRC10B、STC2、AOC3和LBH等。相比之下,其余血管周细胞则高表达DCN、EMC1、SDRP1、OLFML3、PDGFRA及APOD等***。通过GSEA富集分析进一步发现,CD9⁺SUSD2⁺细胞中多个干细胞自我更新相关***显著富集于"调控干细胞多能性的信号通路"及"PI3K/AKT信号通路",这表明与其余血管周细胞相比,血管周CD9⁺SUSD2⁺细胞具有更强的干细胞样特性。

为进一步验证CD9+SUSD2+细胞的干细胞特性,我们比较了它们与CD9-SUSD2+细胞的增殖和分化能力。集落形成实验显示,CD9+SUSD2+细胞的克隆形成效率显著高于CD9-SUSD2+细胞。特别是在增殖期,CD9+SUSD2+细胞展现出更强的成脂分化能力,而在成骨和成软骨分化方面,两类细胞差异不明显。这表明CD9+SUSD2+细胞主要参与促进细胞增殖而非分化过程。

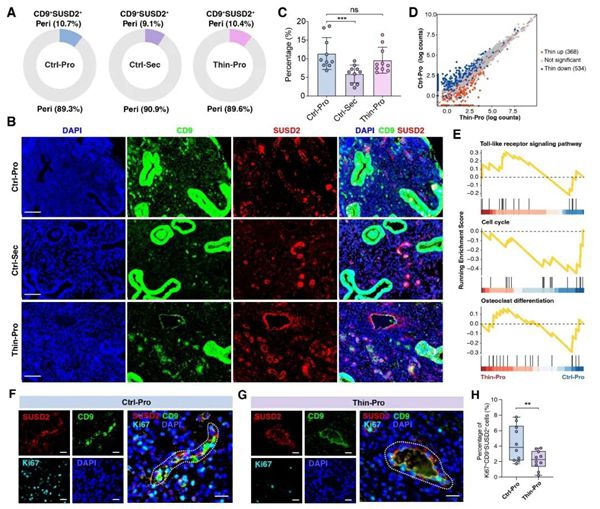

薄型子宫内膜的关键机制:胶原过度沉积

研究团队进一步探索了薄型子宫内膜中CD9+SUSD2+细胞的异常变化。有趣的是,虽然薄型子宫内膜中CD9+SUSD2+细胞的数量没有显著减少,但其功能状态发生明显改变。细胞增殖标志物Ki67表达显著降低,同时细胞周期和破骨细胞分化相关通路受到抑制,而Toll样受体信号通路异常活跃。

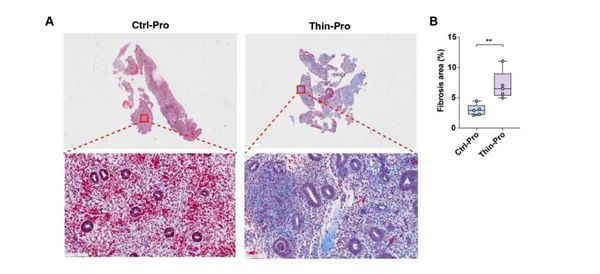

更重要的是,细胞通讯网络分析揭示了薄型子宫内膜中胶原相关信号的异常增强。研究人员发现,在薄型子宫内膜中,COL1A1、ITGB1和α-SMA蛋白表达水平显著升高,尤其是在血管周CD9+SUSD2+细胞周围的基质中。

这种异常的胶原沉积形成了促纤维化微环境,进一步阻碍了子宫内膜的正常再生和修复过程。COL1A1/ITGB1/α-SMA信号轴的失调可能是导致薄型子宫内膜发生发展的关键机制。

临床意义与展望

这项研究首次在单细胞水平系统阐述了血管周CD9+SUSD2+细胞在子宫内膜再生和修复中的核心作用,并揭示了薄型子宫内膜的分子病理机制。研究结果不仅深化了我们对子宫内膜生物学基础的理解,更重要的是为薄型子宫内膜的精准诊断和治疗提供了新靶点。针对COL1A1/ITGB1/α-SMA信号轴的干预措施,如抗纤维化治疗,可能成为未来改善子宫内膜再生能力的新策略。

该研究的通讯作者陈现副研究员表示:"我们的发现为理解薄型子宫内膜的发病机制提供了新视角,有望为那些对传统治疗无效的患者带来新的希望。"

陈现

副研究员、医学博士

深圳中山妇产医院生殖医学临床研究中心PI,广东药科大学基础医学院校外硕士研究生导师,现为广东省中医药中草药囊泡专业委员会常务委员,广东省免疫协会生殖免疫专业委员会委员,深圳市工业和信息化局高新技术评审专家,深圳市自然科学研究系列高级职称评审委员会专家等。

主要研究方向为子宫内膜容受性评估与临床干预策略,以及细胞生物治疗在生殖转化医学中的应用。目前已发表SCI论文31篇。现主持国家自然科学基金1项,广东省自然科学面上项目1项,深圳市科创委基础研究重点项目1项,深圳市医学专项基金人才提升型项目1项。共参编书籍《The Mosaic of Autoimmunity》、《免疫性不孕不育的诊断与治疗》和《临床免疫学检验技术》3部。

获深圳市科技进步一等奖2项。获批国家发明专利4项,实用新型专利1项,目前申请受理发明专利3项。

下一篇:没有了

在生殖医学领域,薄型子宫内膜(thin endometrium, TE)一直是导致不孕和低活产率的关键因素。当子宫内膜厚度在胚胎移植日 7 mm时,成功着床和妊娠的机 会就会大大降低。尽管现有多种治疗方法,但部分难治性TE患者仍然面临胚胎移植周期反复取消的困境。近期,

关注我们

关注我们